国会図書館デジタルコレクションより

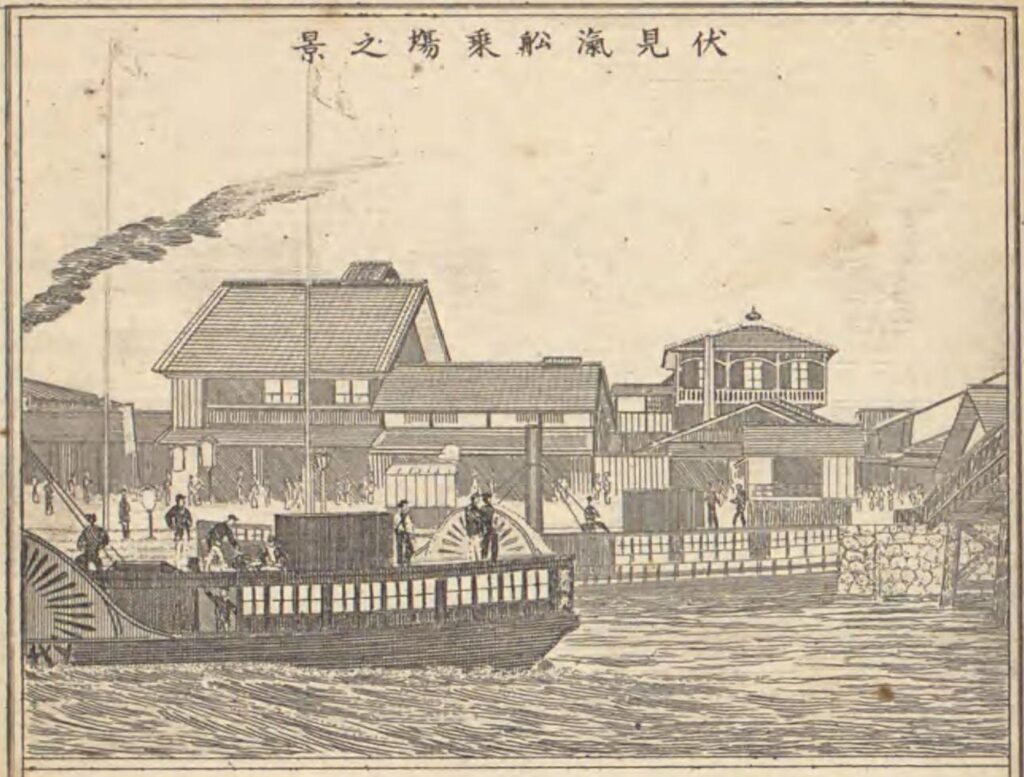

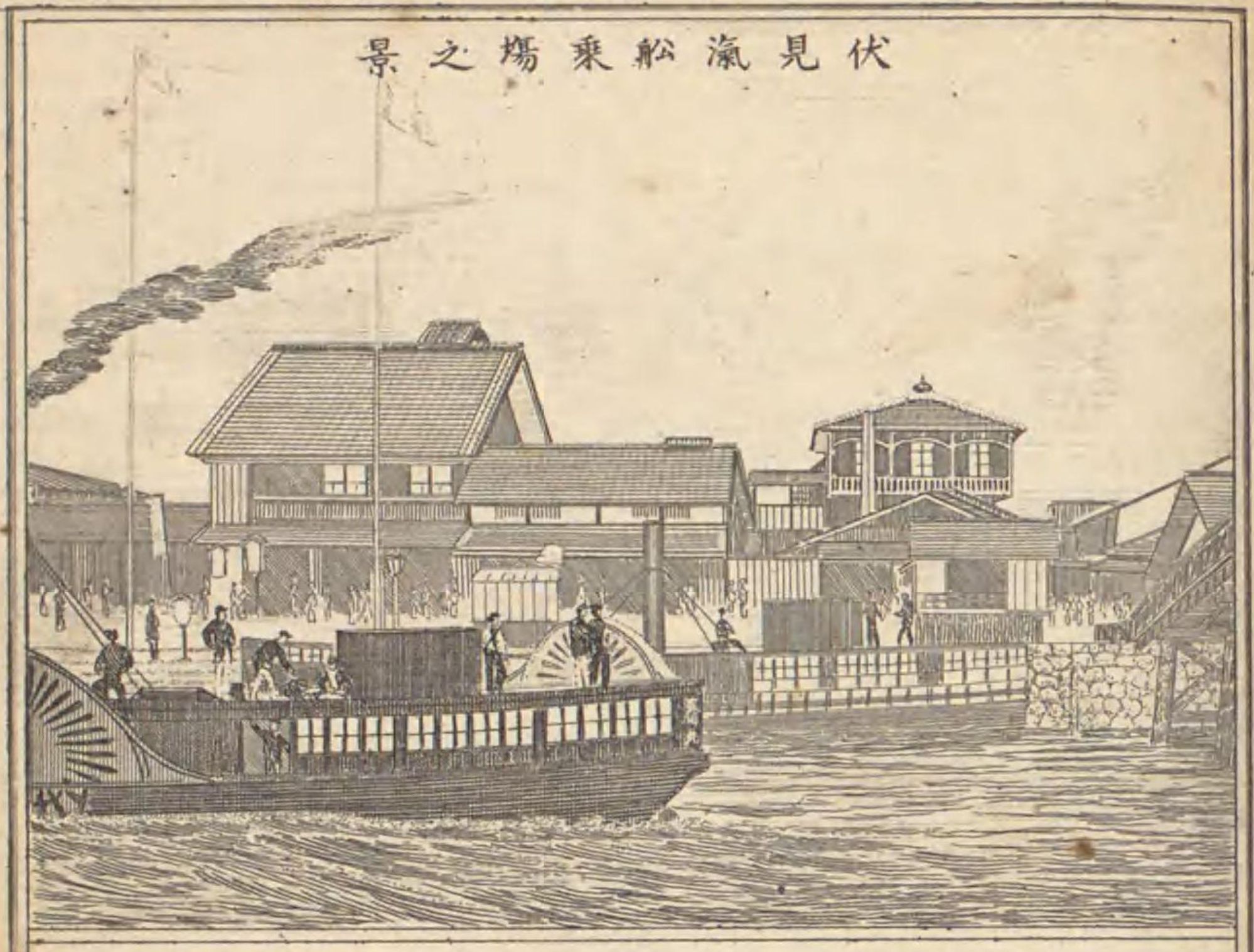

明治21年刊行の『日本名所圖絵』の挿絵Aをよく見ると現在の建物とは違った点がいくつもあります。

そこで、現在残されている過去の寺田屋建物写真の内容をもとに編年をこころみてみます。

Aは大屋根に越屋根があります。明かり取りや喚起のためです。東壁の欄干付きの窓はまだありません。これらの改造は明治39年の寺田屋再興時に行われたものと思われます。

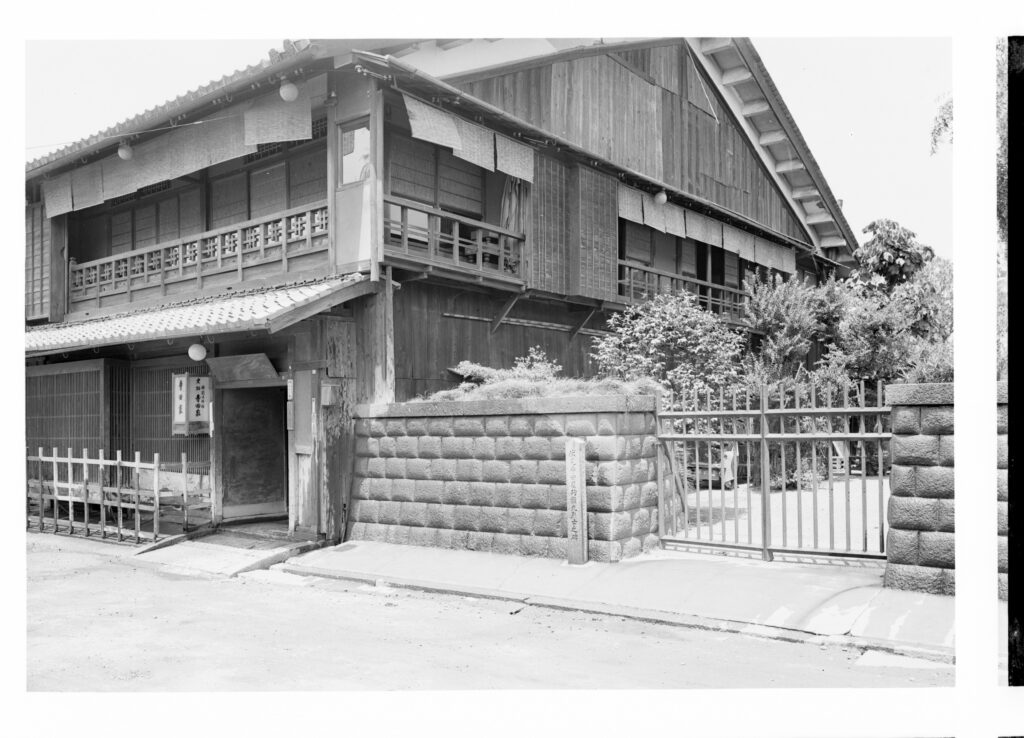

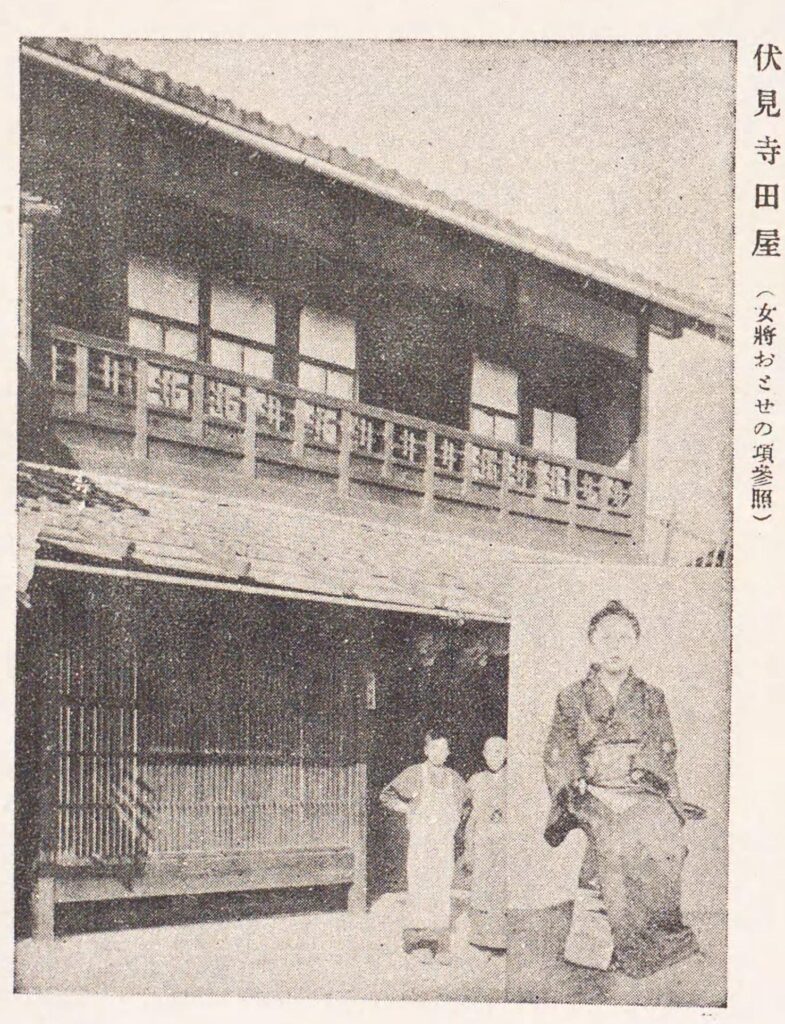

Bは、『維新史蹟図説』(大正13年刊行)に収録されている寺田屋写真です。1階軒屋根は全面桟瓦で先端部分は一文字瓦です。そこから先の部分には板状の屋根材が葺かれています。どういう構造かはわかりませんが、板状の屋根が附属することで重量を抑えた上で軒先を深くすることができます。このような改造は再興時に行われました。店の前に佇む老人は寺田伊助です。

Cは、中村氏の著作に掲載されている図版です。中村氏のキャプションでは、まだ1階の屋根瓦が葺かれておらず、駒寄せも未完成とされますが、すでに人力車が横付けされていてマントを着た紳士が入ろうとしています。Bには駒寄せはありませんが、それ以外の様子はBと同様なので、Cは駒寄せを設備して営業を開始した直後の写真、Bは駒寄せ未完成の営業開始直前と考えるのが合理的です。

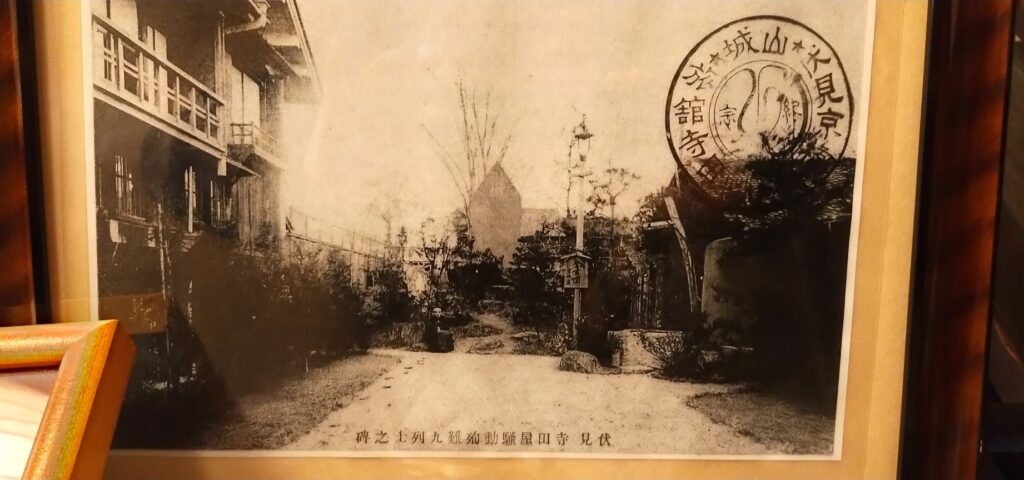

B、Cと同時期の九烈士顕彰碑が建つ庭をとった写真がDです。寺田伊助が写っています。前回触れたように東側窓の欄干は真新しく見えますし、これより大分あとの同じ構図の九烈士記念ハガキJがありますが、こちらには新たに桜が植わっていて、前回紹介した俳人の紀行文と合致します。したがって、B、C、Dの写真は再興後、伊助が亡くなる明治41年までのものと考えられます。そして、Jは明治44年までに撮影されたものとわかります。

E、F、Gは同様の写真で、丸い電球式の軒灯が設備されています。九烈士銅碑敷地の入口前に昭和6年に建てられた「伏見寺田屋殉難九烈士之碑」はまだ建立されていないので、それ以前の写真であることがわかります。EにはDと同様の記念スタンプがあり、また庭の入口の石垣から侵入されないようにつけた忍び返しがあります、これについてはB、Cにも写っています。F、Gの写真にこれはもうなくなっています。駒寄せもF、Gとは異なっていますので、Eがやや先行する写真です。しかし、1階軒屋根の形状はどの写真も開業当時とは全く変わっています。おそらく、瓦葺き以外の庇を取り外したのでしょう。

ジャパンアーカイブ-1024x644.jpg)

年次を推定する資料としてはFは昭和3年に刊行された『京都維新史蹟』掲載の写真で、Gは昭和3年の消印がある絵はがきです。庭の木々の様子も、前の道路の溝の状態もほとんど同様で、軒下の行灯の有無が異なるだけです。おそらく大正期終わり頃の写真ではないかとおもわれます。したがって、先行するEは大正期の半ば以前のものでしょう。掲載サイトでは「大正期のもの」との註記がありました。また、宅配用牛乳箱(?)がFにはありますが、Gにはありません。また、昭和6年以降の写真であるIには行灯、牛乳箱とも写っていたり、行灯、牛乳箱とも簡単に取り外せるので、写真の前後関係はわかりません。

Hは寺田屋前浜全体を写したもので、駒寄せが、E、F、Gと同様のもので、やはり大正期後半の写真でしょう。注目すべきはAの銅版画で、寺田屋の東隣(つまり寺田屋遺址敷地)に描かれている厨子二階の建物とまったく同じ様にみえる建物が写っている点です。銅版画はかなり写実的であることを示唆します。銅版画には道路にそった窓の欄干は現在のような凝った意匠ではないので、現在の欄干も再興時に改修された可能性が高いと思われます。

続々寺田屋考(5)で考えたように、有馬新七らが殺されたのは現在九烈士顕彰銅碑がたつ敷地であると地元では認識されていました。そこに顕彰銅碑を建てようということになり、ここに建っていた厨子二階の建物を東隣に曳家で移動したのでしょう。ここにはもともと元の寺田屋が建っていましたからこの建物はまだ四半世紀たっていません。

西村天囚は紀行文で「寺田屋は,伏見の兵火に焚けしかば,家の跡を取払ひて,近き比此に銅碑を建てゝ、寺田屋は其西に建てけり」と書いています。寺田屋は兵火で焼けたので、それを取り除いて、最近(つまり西村が訪れる2年前)銅碑を建てた、寺田屋はその西に建てたという意味です。西村は寺田屋遺址に厨子二階建物が建っていた事実を知らなかったようです。単に西村は銅碑が建つ場所が事件のおこった場所であるということを伝えました。それは銅碑の銘文の中に「寺田屋

銅碑が建てられたあと、明治29年に訪れた西村も、その15年後明治44年に訪れた俳人も事件のあった寺田屋建物は銅碑の建っている場所であると説明を受けたということになります。そして、両者とも西隣に建つ現建物を寺田屋と認識していたということになります。現建物内で西村は江崎権兵衛から話を聞き、俳人たちは女中から説明を聞いたことになります。西村は船宿そのままの建物を見、俳人たちは旅館に改装され座敷も真新しくなった建物に宿泊したのです。

『御大禮記念京都府伏見町誌』(1929 年伏見町役場)575 頁にも寺田屋の説明として「現在の建物の東隣を遺址とす」と明記されています。広い寺田屋敷地の中で、実際に有馬新七らが落命したのはどこか、それは銅碑の建つ敷地であるということを示した文なのです。明治44年の女中も現建物の二階から東隣に見える「石碑」(つまり敷地奥にたつ銅碑ではなく、敷地の半ばに建つ「寺田屋恩賜紀念之碑」およびその隣に横たえられて据えられている「坂本龍馬忠魂碑」のこと)あたりで落命したことを俳人たちに説明しています。

Iの写真は丸い電灯が二階軒先にも設備され、また昭和6年建立の「伏見寺田屋殉難九烈士之碑」が写っているので、それ以後の写真となります。

まとめるとB、C、Dは建物改修が終わり、再興した当時の写真です。E、F、G、Hは大正期の写真とみていいでしょう。Jについては明治末年の可能性があります。

さて、挿絵Aの寺田屋建物の大屋根に再度注目しましょう。大屋根の東西の端が少し違った描かれ方をしています。そう思って、E、F、G、Iの写真を見てみると東西の端だけが丸瓦が葺かれていることがわかります。Iの写真は鮮明で、瓦当部分に「寺」と「田」の文字が彫り込まれているのがわかります。Aは銅版画ですが、きわめて精密に描かれていることがわかります。

コメント