寺田屋

寺田屋 寺田屋考(6)ー総括ー

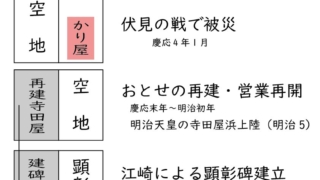

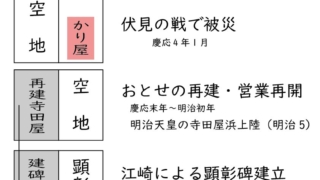

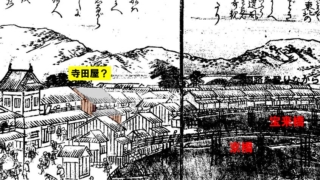

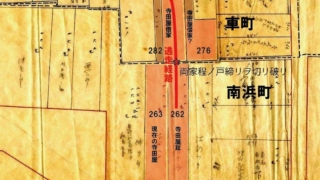

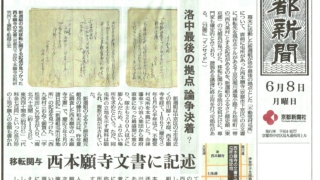

5回にわたって「寺田屋考」を綴ってきました。その成果を総括しておきたいと思います。京都伏見の寺田屋は幕末におこった二つの出来事によって有名です。ひとつは文久2年4月におこった急進薩摩藩士が主命によって討たれた事件、もうひとつは慶応2年1月、...

寺田屋

寺田屋  寺田屋

寺田屋  寺田屋

寺田屋  寺田屋

寺田屋  寺田屋

寺田屋  寺田屋

寺田屋  幕末

幕末  幕末

幕末  幕末

幕末  幕末

幕末